メソポタミア文明の時代から行われていた「めっき」の技術が、電子化が進んだ私たちの生活に欠かせないものになっています。そんな歴史ある「めっき」について、株式会社JCUに聞いてみました。

- 表面処理技術の仕事

- 研究開発の仕事

- 未来を切り開く仕事

いろいろな素材に金属の薄い膜をつけて、より便利なものに変える技術が「めっき」です。

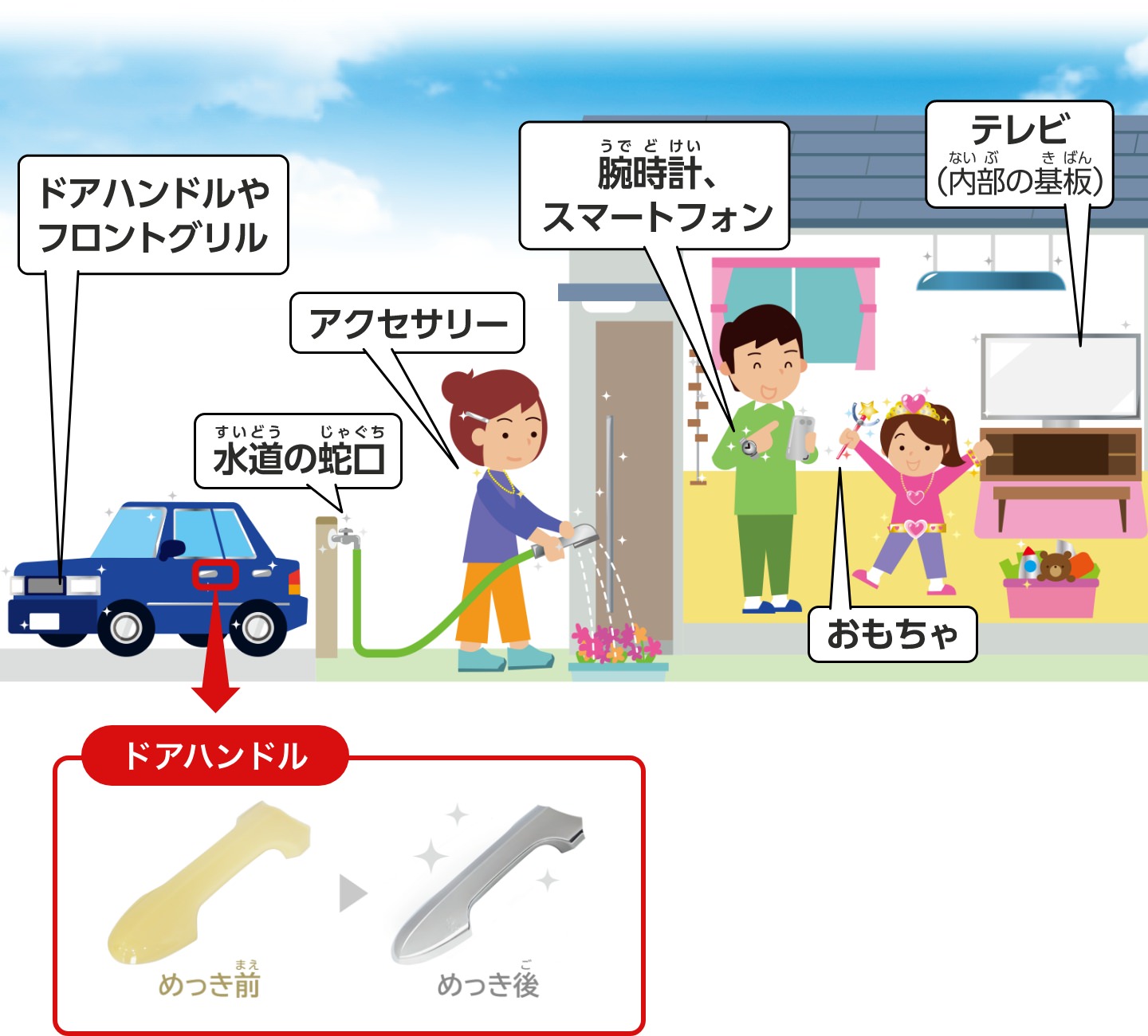

「めっき」って身のまわりのどこにあるの?

めっきとは、薄い金属の被膜をつくる技術のこと。本来、素材そのものにはない性能や機能をもたせたり、さびを防いだりする目的で、金属や合金の薄い被膜を素材の表面に均質にかぶせることです。

さびを防ぐ

(耐食性)

鉄のような金属をさびから守り、製品を長持ちさせる。

電気を通しやすくする

(電気伝導率、電気抵抗率)

電子部品の性能を向上させる。

見た目を美しくする

(装飾性、光反射性)

金色や銀色の金属をかぶせて、美しさと高級感を出す。

強度を高める

(硬さ、耐熱性)

エンジンのように高温で激しく動いても大丈夫なようにする。

細菌の増殖を抑える

(抗菌性)

被膜から出る金属イオンが、菌やウイルスの増殖を抑える。

滑りをよくする

(耐摩耗性)

摩擦(まさつ)による摩耗(まもう)を防ぎ、製品を長持ちさせる。

もっと知りたい!「めっき」のヒミツ

めっきのこと、どれだけご存じかな?

奈良の大仏はめっきされている

1200年以上前につくられた東大寺の大仏さま。当時は、高さ15mほどもある大仏の表面に、金属で唯一、常温で液体である「水銀」に金を溶かした「金アマルガム」を塗り、周囲で火を焚き水銀を蒸発させて、金を付けました。近年では技術が進歩し、有害な水銀を使用しない金めっきが行われています。

※水銀と金を混ぜると一時的に金色に見えなくなるので、滅金(=めっき)と呼ばれるようになりました。

くぎは、めっきしたほうが丈夫になる

鉄でできたくぎはめっきすることで、さびや摩耗を防げます。着色されたくぎは一見きれいですが、長持ちさせるには、めっきが必要です。

鉄は放っておくと、さびちゃうのね!

めっきのおかげでスマートフォンが小さくできる

電子機器は高性能になればなるほど、電気回路が複雑になり大型化します。スマートフォンが手のひらサイズなのは、めっきで精密な薄膜(はくまく)を用いた回路を層のように積み重ねているからです。

めっきは、中学校で習う「電気分解」のしくみを活用している

水を入れた容器に電気を流すと水素と酸素が発生する、そんな「電気分解*」の実験を中学生になると行います。電気めっきでは、下図のように、陰極にめっきしたい素材をセットして電気を流すと、電池の負極(−)を出た電子−を陽極から溶け出した金属イオン+が陰極で受け取り、金属となってその素材に貼り付きます。ちょっと難しいけれど、中学の理科で習う原理がめっきの基本なのです。

*電気分解では、電気を流すと電子−という極めて小さい粒子が電池の負極(−)から陰極に流れ、陽極から電池の正極(+)へ移動します。「イオン」とは、水溶液中で+や−の電気を帯びた粒子のことです。

中2の理科で習うんだ!

めっきでみんなの生活を快適に!

株式会社JCU 取締役常務執行役員

経営戦略室長 井上洋二さん

めっきは身のまわりでよく使われている技術です。車のドアハンドルや蛇口がピカピカ輝いているのも、めっきのおかげ。さらにスマートフォンやパソコンなどの高性能化にめっきが大活躍しています。素材の表面に金属を付けるだけに見えて、方法や材料を工夫することで、多くの機能をもたせることができます。私たちは、このようなめっき技術をもっと進化させるために、日々方法や材料の研究開発を行い、縁の下の力持ちとして便利で豊かな暮らしを支えていきます。

めっきの技術がいろいろな産業を支えています。