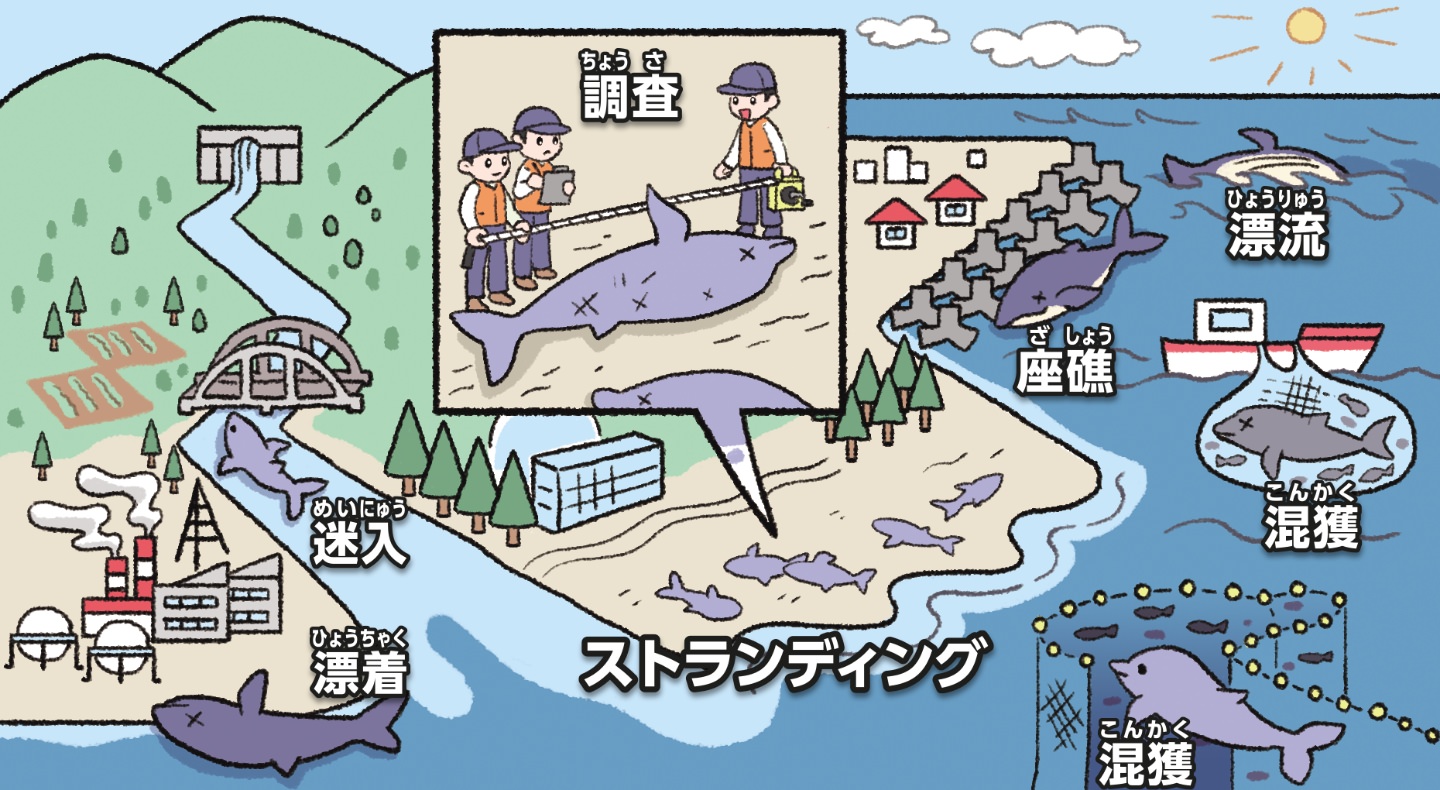

海で生活する鯨類が生きて乗り上げることを「座礁(ざしょう)」、死んで打ち上げることを「漂着(ひょうちゃく)」といい、一般に「ストランディング」といいます。どんなことなのか、日本鯨類研究所に教えてもらったよ。

- クジラに関わる仕事

- 地球環境を守る仕事

- データサイエンティストの仕事

ストランディングしたクジラやイルカは、大切な調査研究材料を与えてくれます。これらを調べれば、さまざまなことがわかるよ。

鯨類は砂浜などに漂着したり、河川に迷い込んだり(迷入)、漁業で設置した漁具に絡んだりすること(混獲)がしばしばあります。生きたままもあれば、死体のことも。日本鯨類研究所では、日本各地からストランディング情報が寄せられると、現地に研究者を派遣し、鯨体の調査やデータ収集などの活動を行っています。

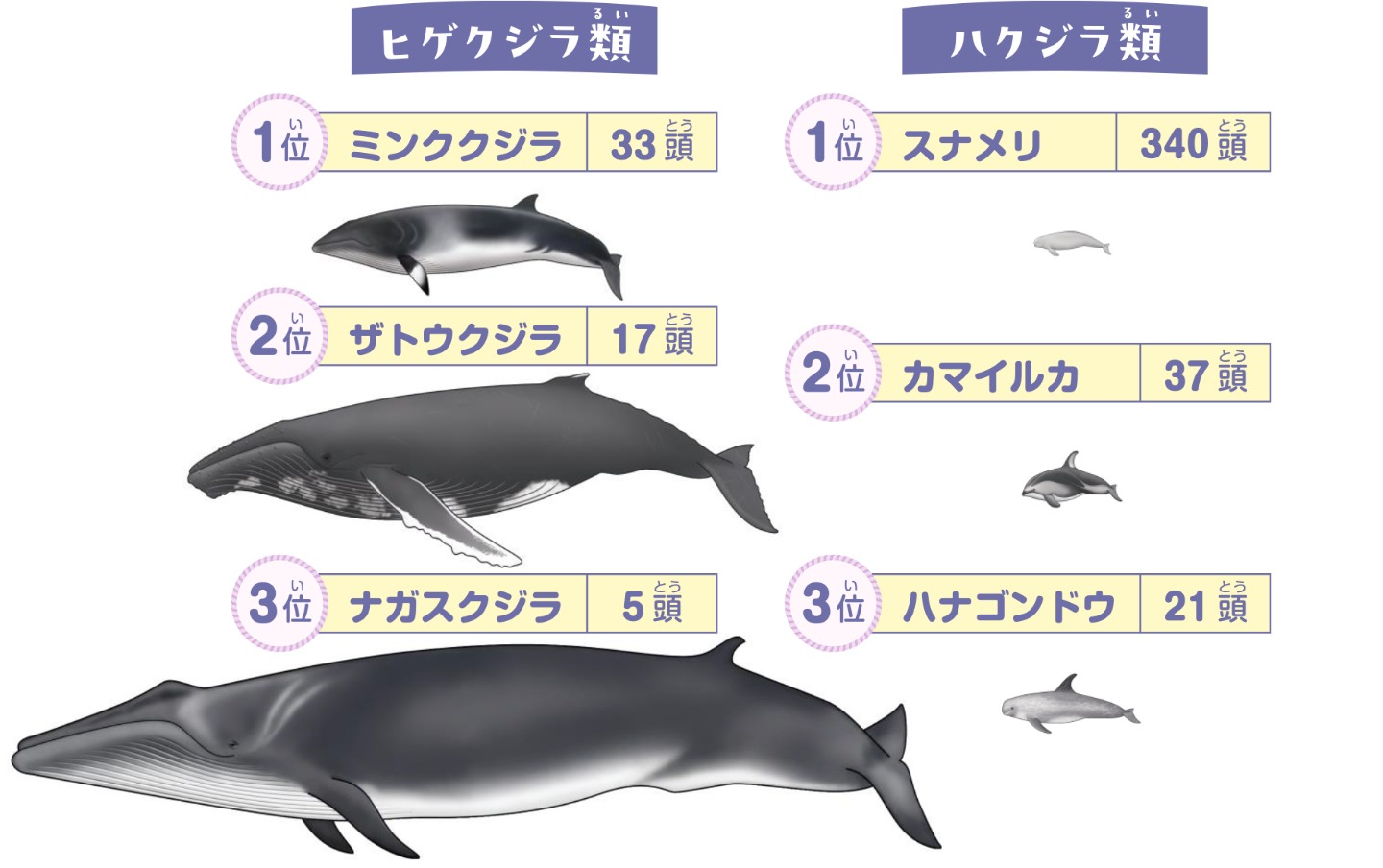

鯨類のストランディング比較例

(日本鯨類研究所ストランディングレコードデータ〈2011~15年〉からの集計)

鯨類の座礁は、世界中のどこかの沿岸で日常的に起きています。国内で発見されたストランディングの例を日本鯨類研究所の5年間の集計データから見てみましょう。

▲ストランディングしたザトウクジラの調査の様子

日本周辺の海で生活している鯨類は約40種類。ストランディングが少ないのはこちらです(5年間でそれぞれ1頭だけ発見)。

大型のクジラは、現場に駆けつけて調査する!

大型のクジラがストランディングすると、現場でできるだけの生物調査を行います。どんな種類か、年齢、性別など、多くのデータを集めます。データを積み重ねることで、そのクジラの生態がわかります。ストランディングしたクジラは貴重な研究サンプルなのです。

ストランディングの情報からクジラの暮らしがわかるよ!

生物調査はどんなことをする?

クジラの種類を調べる!

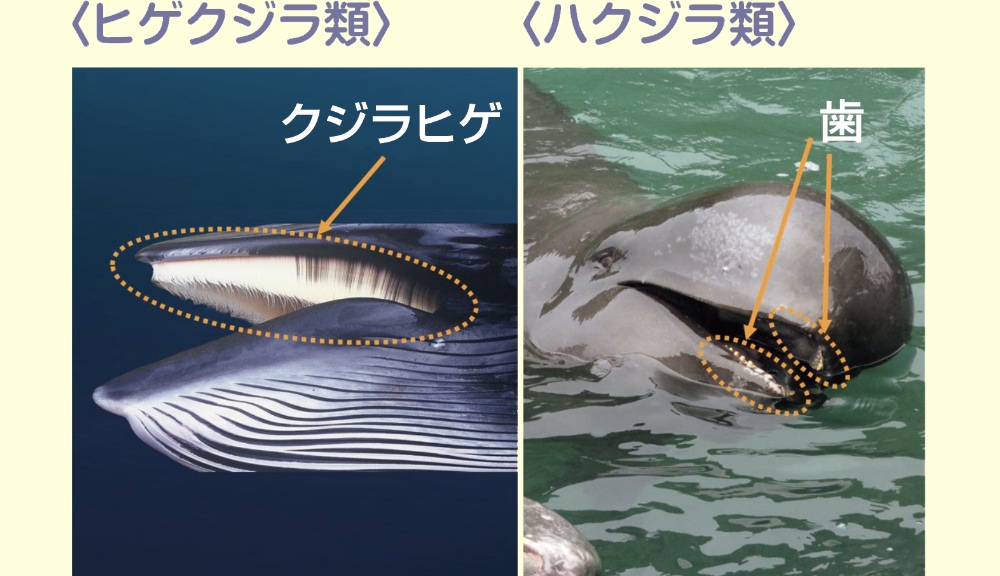

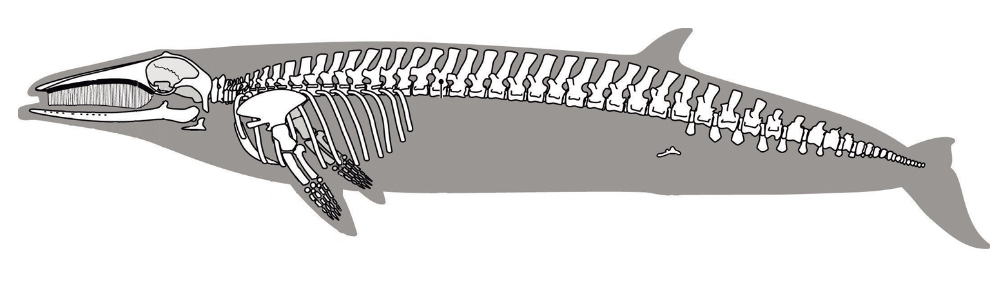

クジラの仲間は大きく分けると「ヒゲクジラ類」と「ハクジラ類」に分かれます。姿や形、皮膚の特徴などから種類を調べます。

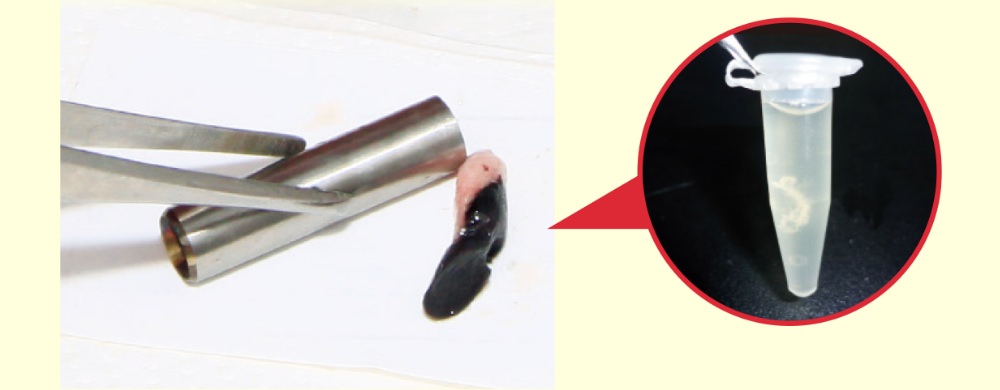

腐敗していてもDNA(ディーエヌエー)でわかる!

DNAから、クジラの種類やグループ、生息地などがわかる

▲皮膚サンプル(左)と、取り出したDNAサンプル(右)

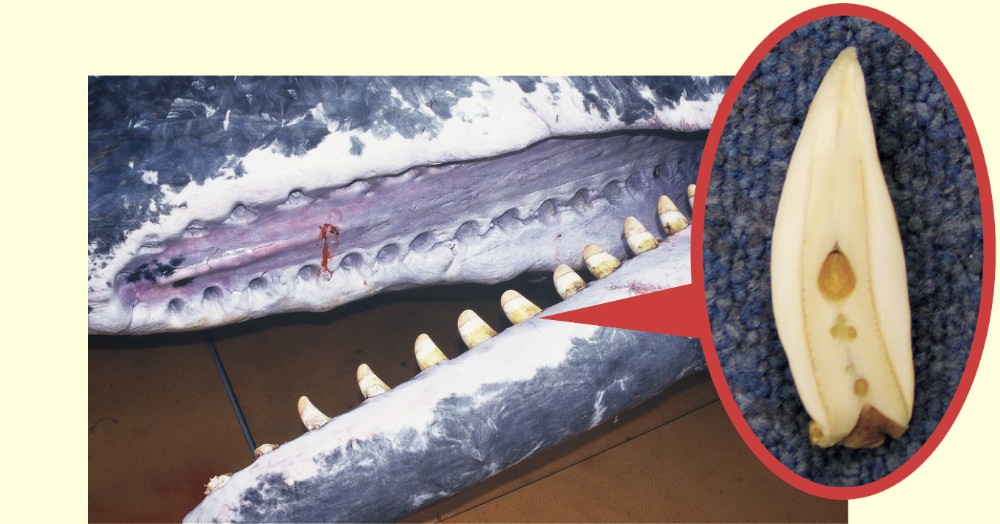

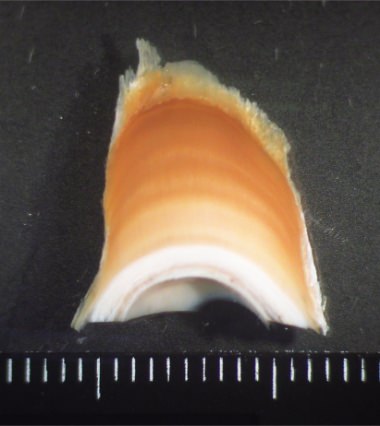

クジラの年齢を調べる!

クジラの年齢は、歯、耳あか、目の水晶体などを調べるとわかります。

▲ハクジラ類の歯は縦に切ると年輪のような成長層が見え、それを数えると年齢がわかる

耳あかの断面

◀︎ヒゲクジラ類の耳あかにも年輪のような成長層があり、数えると年齢がわかる

▲クジラの目から取り出された水晶体の成分を化学分析すると年齢がわかる

体長、体重、性別、健康や栄養状態も調べる!

さまざまな道具を使って、調べられることは何でも調べます。

▲脂皮の厚みや胴回りの長さを調べると、栄養状態がわかる

▲生物調査で採集したサンプルは研究所の貴重な標本として保管する

▲骨を調べると、成長中なのか止まったのか成長段階がわかる

「くじら学校」と呼ばれる小学校がある!?

「寄り鯨」とも呼ばれる鯨は恵みをもたらす存在でもあります。新潟県の上下浜小学校は「くじら学校」という呼び名も。明治時代末期、倒壊して閉校の危機におちいった時、学校の近くにクジラが打ち上げられ、そのクジラの肉を売って学校の建築資金にあてました。今でも児童たちはクジラや海についての学習をしています。

▲新潟県上越市立上下浜小学校

生物調査は、海の生き物たちを守ることにもつながる大事な仕事です!

一般財団法人 日本鯨類研究所 第二調査研究部門

調査センター主任研究員 茂越敏弘さん

海って、どんなところだと思いますか。広い海にはとっても大きな生き物、クジラがすんでいます。みなさんはクジラを近くで見たことがありますか? 海岸に打ち上げられたクジラを調べることは、まるで特別な探検のようです。クジラは普段なかなか会うことができませんが、打ち上げられて陸に現れると、体のつくりや生き方のヒミツを調べるチャンスが生まれます。骨や筋肉を調べると、どんなふうに泳いでいたのか、どんな毎日を過ごしていたのかがわかってきます。さらに、クジラを通して海の健康状態を知る手がかりにもなります。このような調査の積み重ねでクジラに関する大切な情報が集まり、それが海の秘密を解き明かす一歩になります。生物調査は海の生き物たちを守ることにもつながる大事な仕事です。

クジラを調べると海のいろんなことがわかります。