出版の現場では、ハッと息をのむような美しい色や、驚くような仕掛けがある本など、職人魂を持ったプロが日々本づくりに向き合っています。TOPPANで、そんな職人たちの仕事と思いについて聞きました。

- 印刷の仕事

- 本をつくる仕事

- 色に関する仕事

印刷会社には、絵や写真など、作者の意図をくみ取って、原画の色を再現したり、作りたい本のアイデアを形にしたりするプロフェッショナルがいるよ。

本の色や形など本をつくる職人たちを紹介するぞ!

私の仕事はプリンティングディレクター(PD:ピーディー)です。

紙の本の色の魔術師なんです!

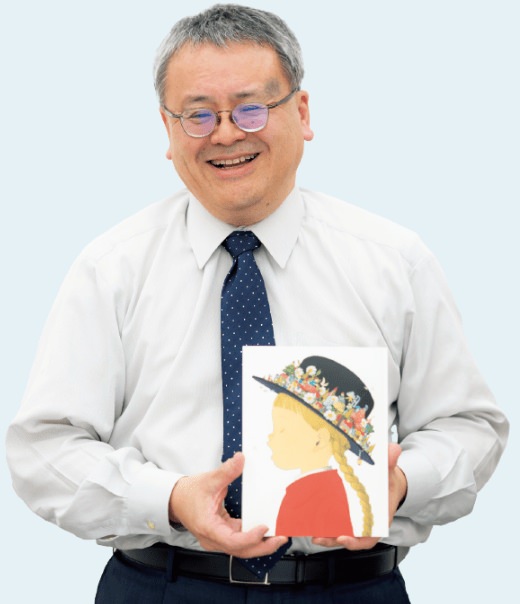

答えてくれた人

TOPPANグラフィックコミュニケーションズ株式会社

CS(シーエス)本部 第一部 QMT(キューエムティー)

鈴木あさみさん

水彩やクレヨン、パステルなど、作家さんの絵を描く手法はさまざまですが、共通するのは、作品の鮮やかな世界観を印刷物として再現するには、少し工夫が必要ということ。作者の色への希望に耳を傾け、製版や印刷担当者と何度も話し合いながら、色をつくっていきます。本番では印刷機の横に朝から晩まで張りつき、刷り色を調整します。担当した本の最終ページに自分の名前が入ることは大きなやりがいを感じます。皆さんも、お気に入りの作家さんの原画展に足を運んでみてください。実際の色と印刷した色を見比べるのも楽しいですよ!

『ねずくんとパパのおるすばん』

とね さとえ/作 Gakken

細かい描き込みまでアクリル絵の具で描かれたこの作品は、普通に印刷すると、繊細な筆のタッチがつぶれがち。印刷現場で校正刷りの状態を何度も確認しながら、調整しました。

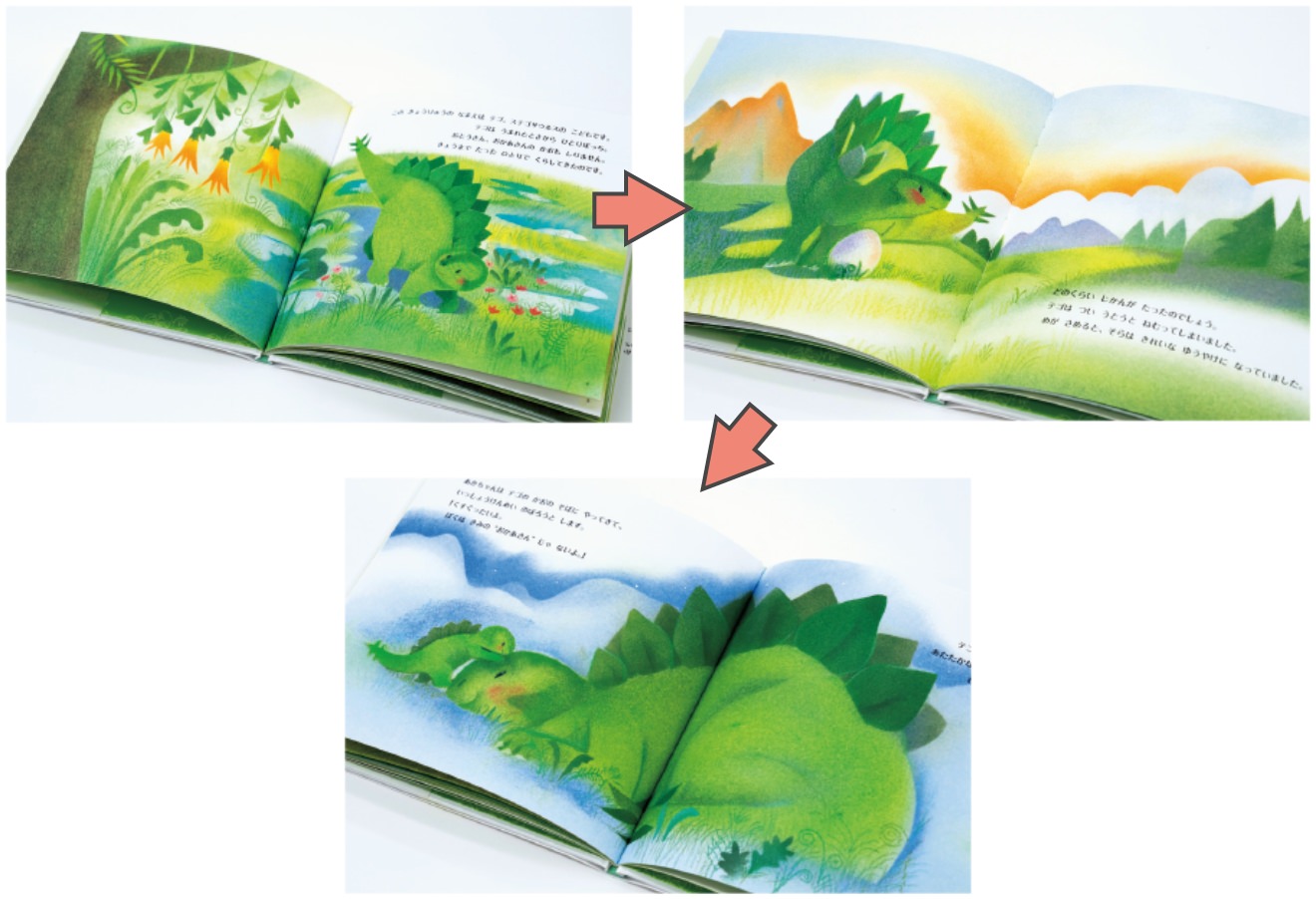

「ダイナソーキッズ きもちのえほん」(第1~5巻)

いりやま さとし/作・絵 Gakken

日中の恐竜の体は明るい緑色に、夕方から夜になるにつれて、体がだんだん暗くなるような色味に変えていく調整をしました。

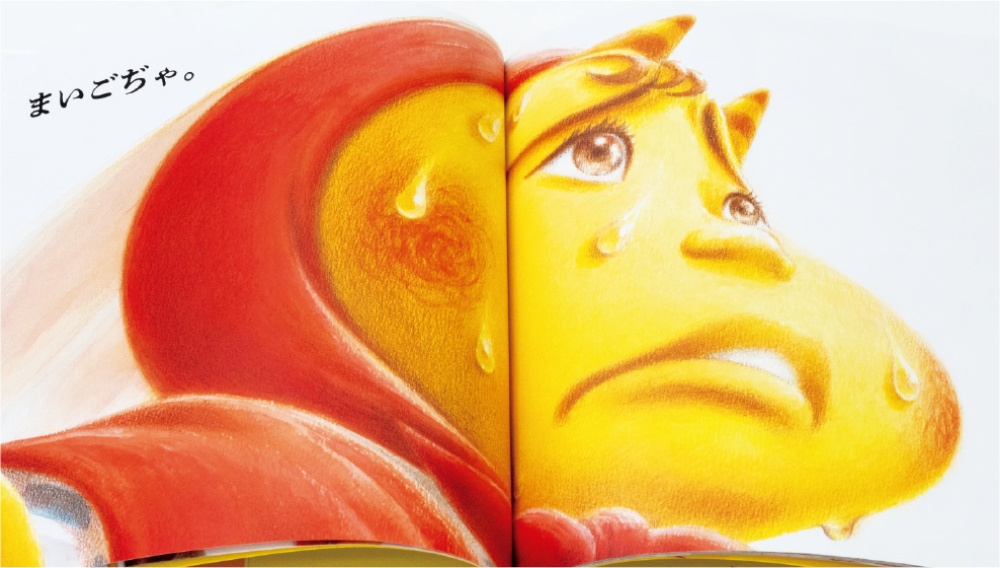

『おにんぢゃ おかしじごくをめぐる』

藤田純平/作 富樫一望/絵

Gakken

絵本の主人公「おにんぢゃ」は、キャラクターとして愛される存在にしたいという希望から、キャラのポップさを出すために色によって立体感を強めに出したり、頭巾の赤色を使い分けたりしました。

私の仕事は製本コンシェルジュ。

作りたい本の形やアイデアを実現するお手伝いをしますよ!

答えてくれた人

TOPPANクロレ株式会社

第6生産管理部 沼津生産計画T(チーム)

岩瀬 学さん

本は、製本機を使って作るので、機械上の制限があったり、製造方法や季節によってもできないことがあったりします。そんなときは私の出番! 例えば技術的にこうすればできるとか、依頼主のアイデアを実現していくお手伝いをしています。長年蓄えてきた造本の知恵や現場の機械の知識を駆使し、本当に技術的に不可能なのか、工夫すればできそうなのかを見極めます。今までで最も頭を悩ませたリクエストとしては、ねじれた本がありましたね。実現しましたよ!

『城崎ユノマトペ』

tupera tupera(ツペラツペラ)/作

NPO(エヌピーオー)法人 本と温泉

作者の最初の注文は、表紙と裏表紙の下駄の部分は木の素材で、鼻緒は布! 実際には難しいため、厚紙に木の年輪を印刷したベースに、鼻緒は立体感のある特別な加工で再現。

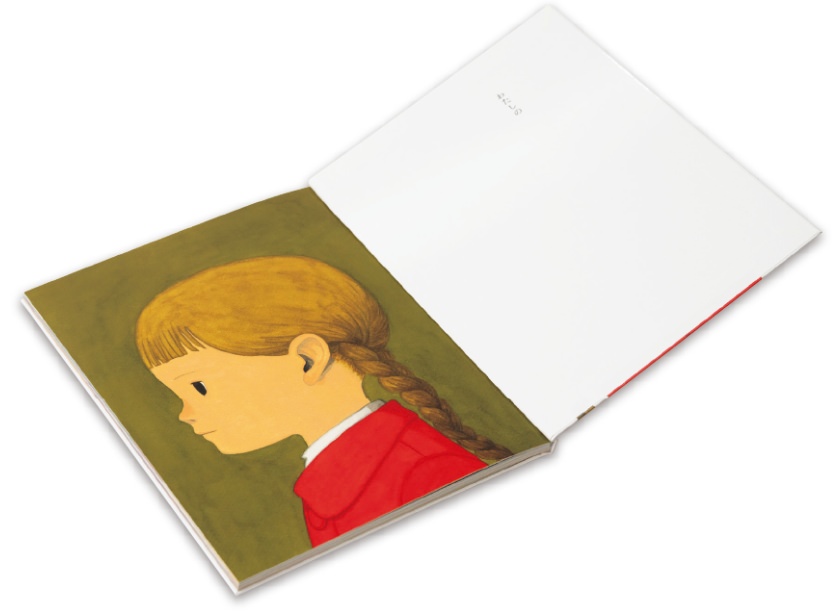

『の』

Junaida(ジュナイダ)/作

福音館書店

ハードカバーの本は通常、表紙が本体より約3mm出ています。それを0mmにしてほしいという「困ったリクエスト」が……。0.5mmで決着。ミリ単位の攻防劇でした。

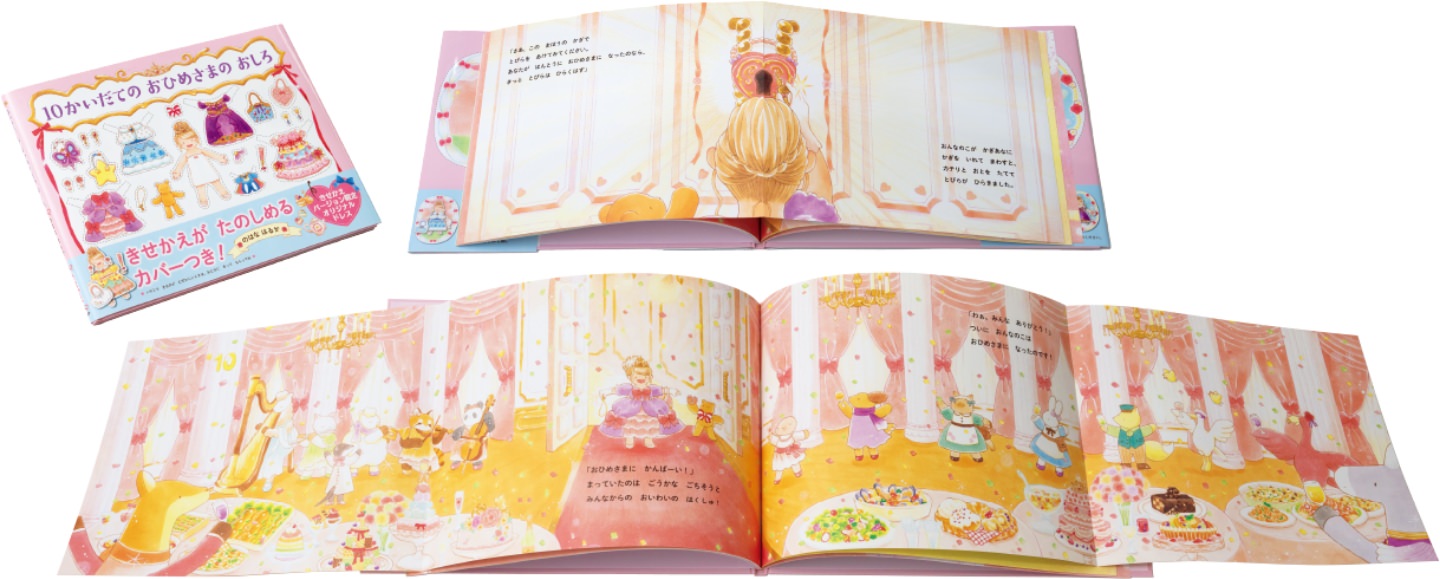

『10かいだてのおひめさまの おしろ』

のはな はるか/作・絵

PHP(ピーエイチピー)研究所

おんなのこが扉を開けると――。本文の見開きのページがさらに横に開いて、ページの面積が倍に広がる驚きの仕掛けです。

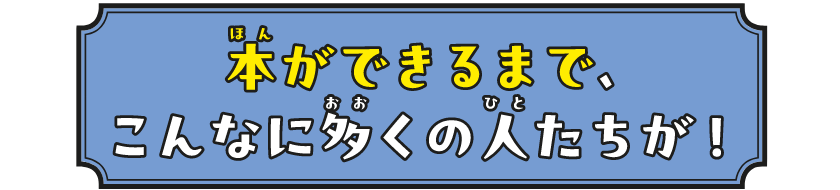

1冊の本が出来上がるのには、いろいろな役割の人たちが関わりあいながら作っていきます。本ができるまでの流れを見てみよう。

どんな本をつくるのかを考え、さまざまな人に依頼

紙の手配や、書店への売り込みなどもする

印刷会社

プリンティングディレクターに色の相談

製本コンシェルジュに本の形を相談

印刷と製本をして本の形にする