ふだんあまり意識することのない「照明」。じつはお部屋やシーンによって使い分けると、良いことがあるんです。照明の色とその使い分けについて、色彩検定協会に教えてもらいました。

- 色に関する仕事

- 知識を伝える仕事

- 検定の仕事

照明の色には種類があるって知ってた?

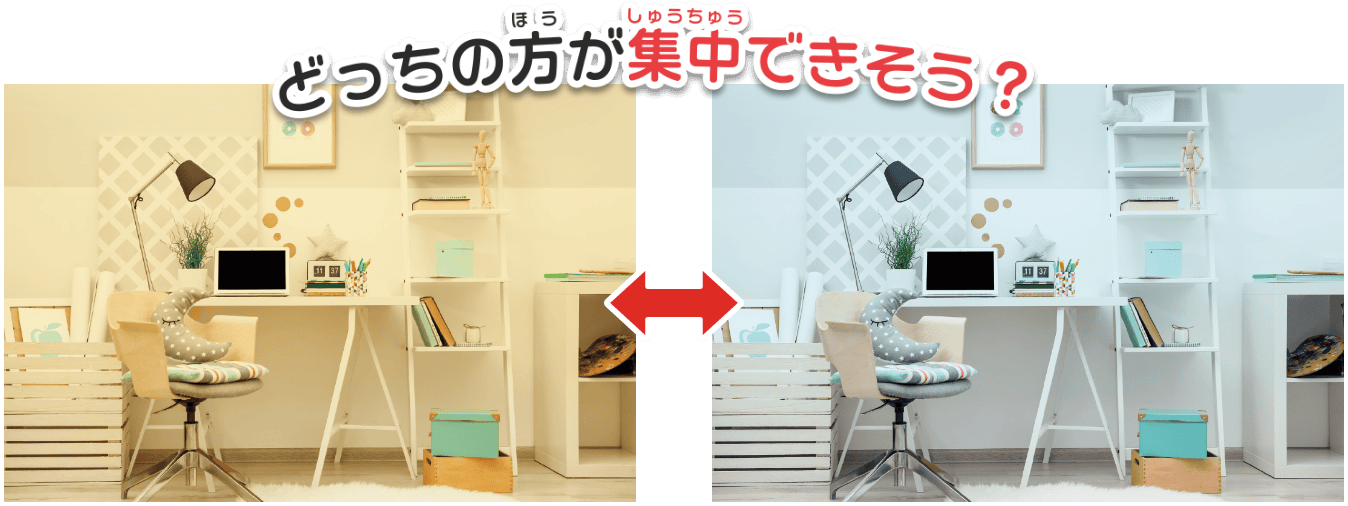

場所やシーンによって適切な「色温度」を使い分けよう。

LED(エルイーディー)ライトの色温度とは?

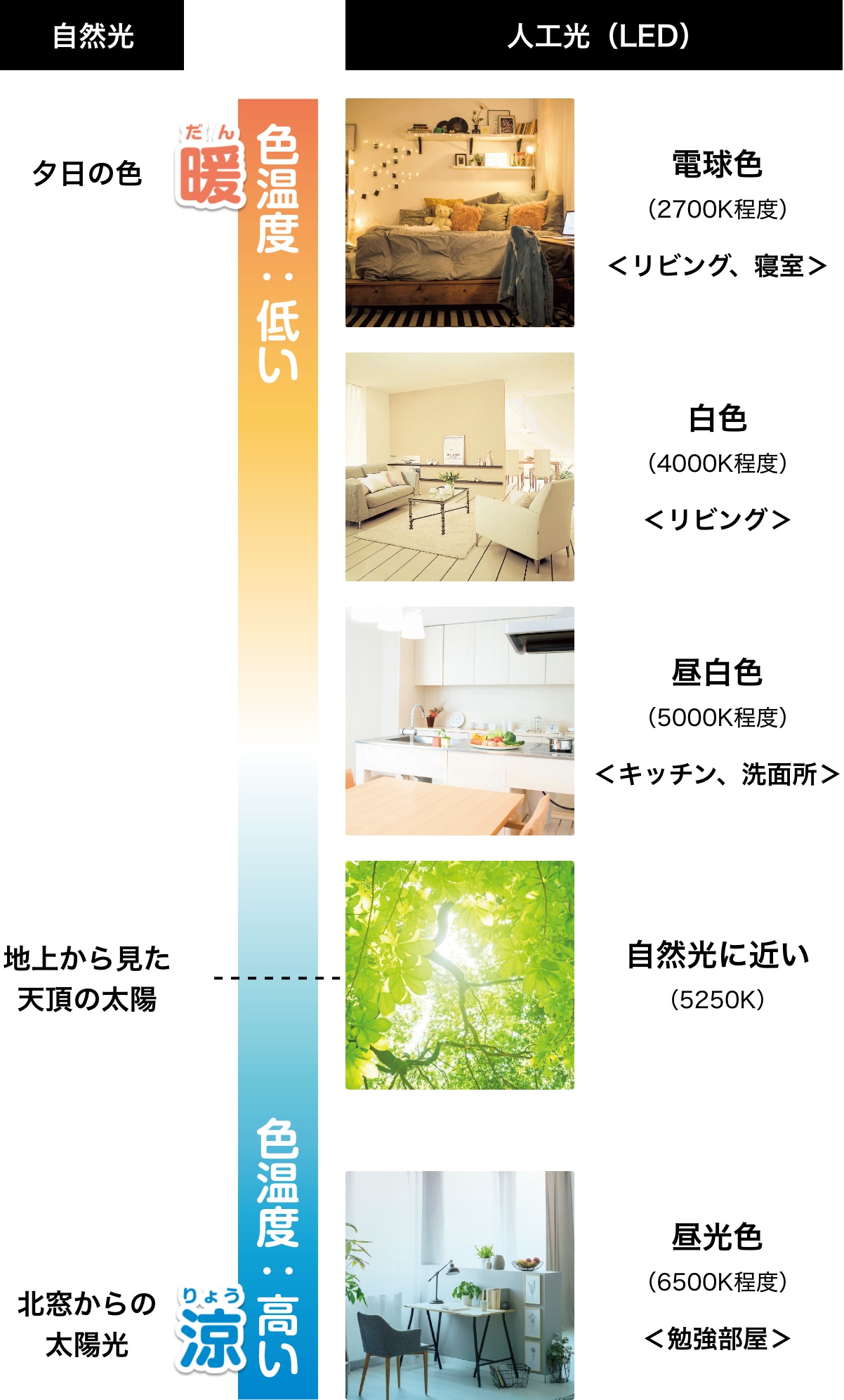

照明の色(光色)の違いは「色温度」という数値で表され、単位はK(ケルビン)です。太陽の光は、あまり色が感じられないですよね。太陽光が5000K程度で、それより数値が高くなると青白い光に、逆に数値が低くなるとオレンジがかった光になります。家庭や学校で使われているLEDライトの色は、色温度が低い順に「電球色」「白色」「昼白色」「昼光色」など4種類ほどに分けられています。

※一般に「暖色」「寒色」と言われますが、色温度は暖色が低く、逆に寒色が高くなります。

照明の色って色温度によって

違うんだね!

使用シーンによって色温度を使い分けよう

色温度にはそれぞれ適した場所や時間、使用シーンがあります。例えば、色温度が低くオレンジ色がかった「電球色」は、あたたかく、落ち着いた印象になるので、食卓や寝室などくつろげるお部屋にぴったり。色温度が高く、青みがかってさわやかな「昼光色」は、勉強部屋や読書、在宅ワークをする場所に適しています。使用シーンによって色温度を使い分けることで、リラックスできたり、作業の効率が上がったりします。

色温度:低い

色温度:高い

同じ場所でも色温度の違いで

印象が変わるんだ!

どこを見れば光色(色温度)がわかる?

電器屋さんでLEDライトのパッケージを見てみると、「電球色」や「昼光色」といったように、そのLEDの光色が書かれています。目的に応じて選んでみましょう。中には電球色から昼光色までの光色を調整できる「調色」機能が付いたものもあります。 1つの部屋でくつろいだり、勉強したり、いろいろな使い方ができて便利ですね!

自然光と人工光(LED)の色温度の関係

目的に応じてLEDの光色を選んでみよう!

色はなぜ見えるの?

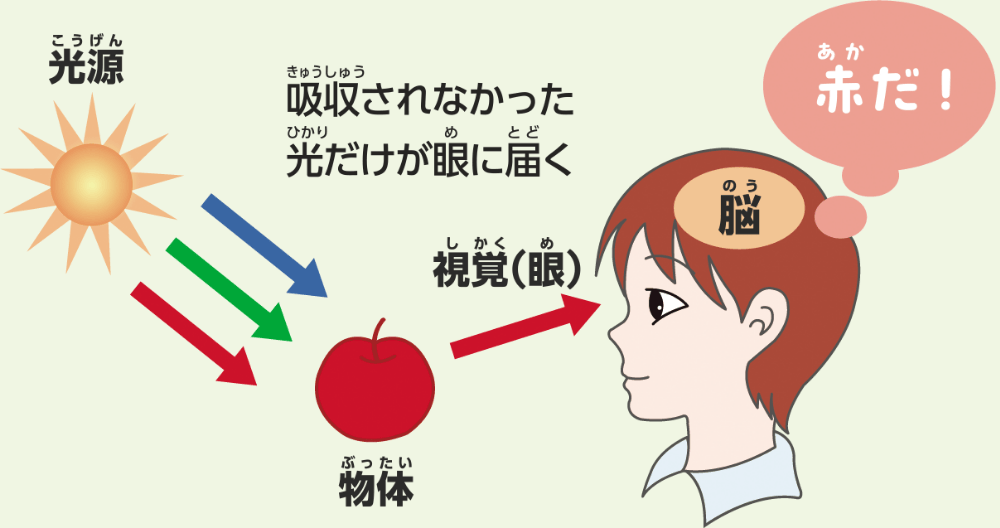

色を見るためには「光源」「物体」「視覚(眼)」の3つが必要です。光源は太陽の光や今回紹介したLED照明など、さまざま。一見無色に見える光の中には多くの色の成分が含まれています(ちなみに、虹の七色はその色が分解されて見えている状態なんですよ!)。 例えば光が赤いリンゴ(物体)に当たると、そのうちの赤い成分だけが反射し、眼に届きます。それを脳が処理し「赤だ」と感じるわけです。

勉強するとき、照明の色を変えてみては?

公益社団法人 色彩検定協会 検定推進本部

山中雄市さん

皆さんは家で勉強する時、集中できていますか? 学校では集中できるのに、家ではできない、という場合はもしかしたら照明のせいかもしれません。もし勉強スペースの照明が電球色のようにあたたかい色の場合はリラックスしてしまい、勉強がはかどらないのかも。ここで紹介したように、勉強や仕事に向いているのは白~青白い光(昼白色や昼光色)です。ある研究によると、このような光の下では、他の色温度の光に比べて集中力が増したのだとか。家でも学校と同じように、昼白色や昼光色の照明を使ってみては? できれば色温度の調整ができるタイプの照明を使い、勉強後の時間はリラックスできる電球色に変えて、睡眠に備えましょう。寝ることは勉強と同じくらい大切です!

勉強に集中できないのは照明のせいかもしれません!