電車はわたしたちの生活に欠かせないもので、災害が起きたときなどにはいち早い復旧が望まれます。大きな災害時に鉄道がどのようにして復旧してきたのか、日本電設工業に聞いてみました。

- 鉄道を支える仕事

- 電気設備を作る・守る仕事

- 社会のインフラを作る仕事

電車のシステムを素早く復旧するために、いろいろな人の力を結集して設備を修復するよ。

大地震に襲われ、電車が動かなくなったら!

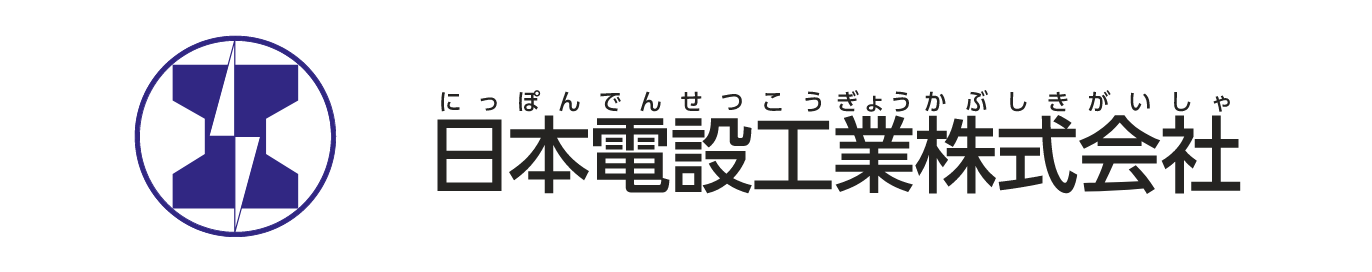

日本は地震大国であり、阪神・淡路大震災(1995年)、東日本大震災(2011年・写真下)をはじめ、大きな地震が度々起きています。震災が起きると鉄道などの設備も打撃を受け、レールや電気設備などが損傷し、電車が運行できなくなってしまいます。被災地の復興のためにも、交通インフラは早期の復旧が必要です。復旧の実際の様子を見てみましょう。

大変!

どうしたらいいポン!?

東日本大震災での鉄道復旧作業の様子を見てみよう!

3月11日の地震によって東北新幹線の500カ所以上の電柱で倒壊、ひび、傾斜が発生。その後の余震でも新たに200カ所以上の電柱が損傷を受け、震災全体で800カ所以上が被害を受けました。

〈復旧への道のり〉

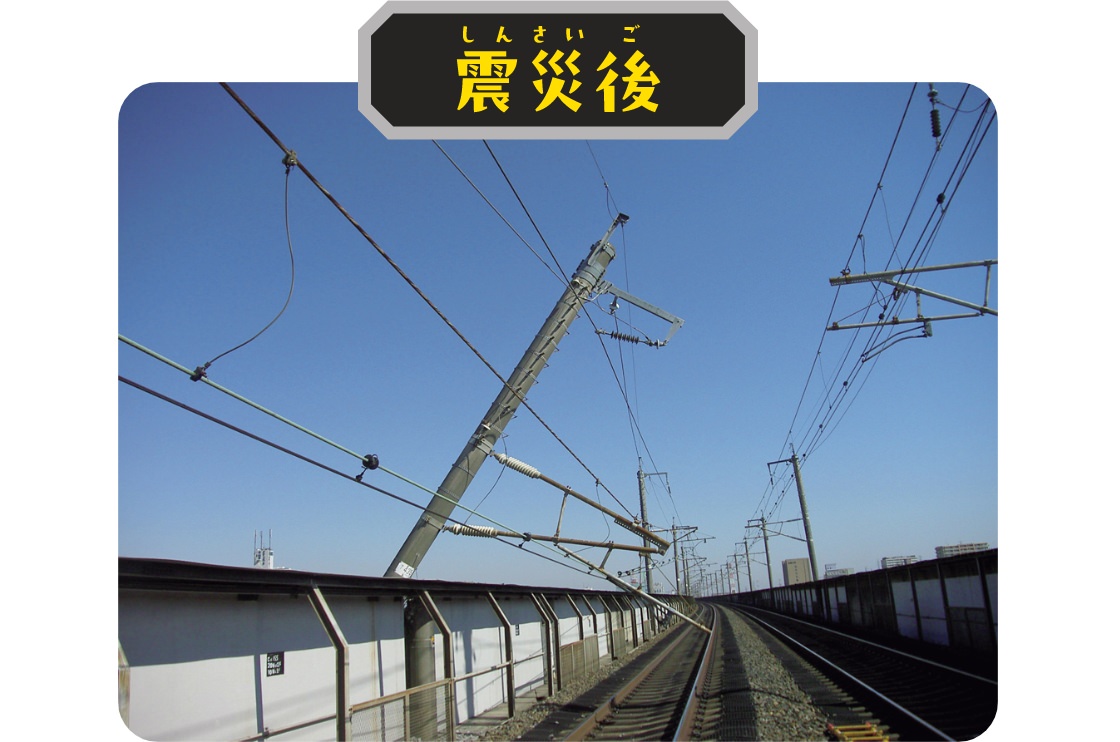

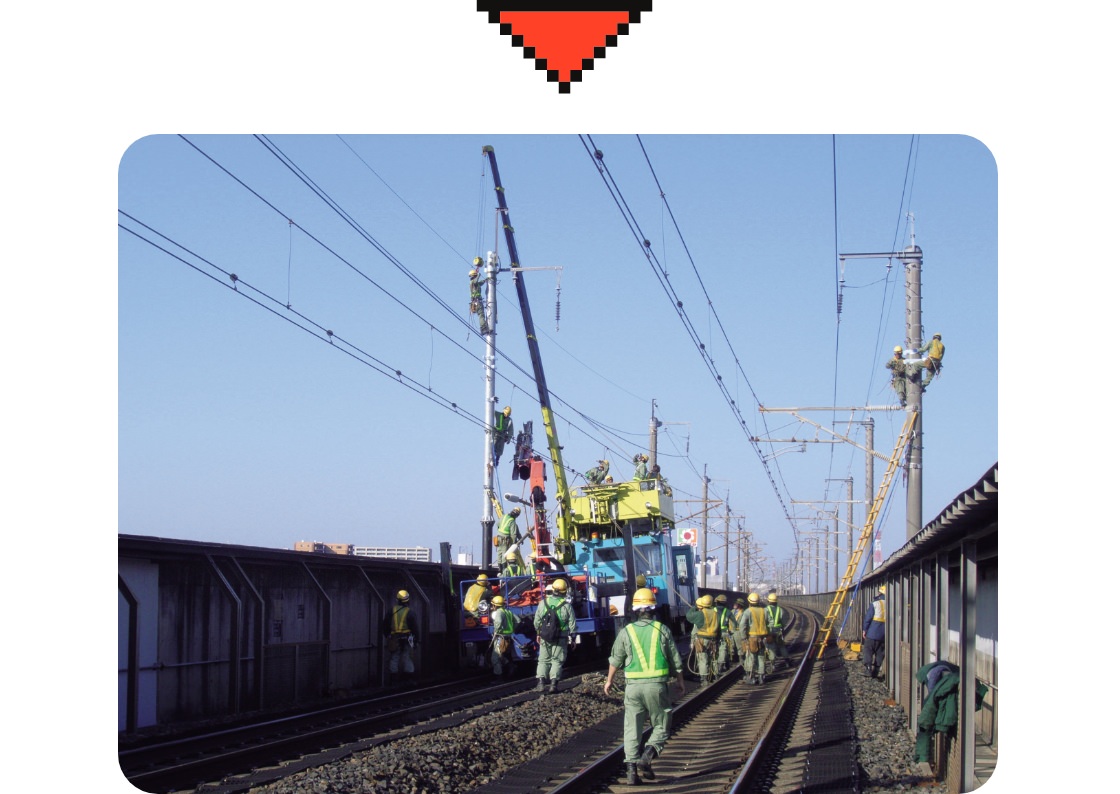

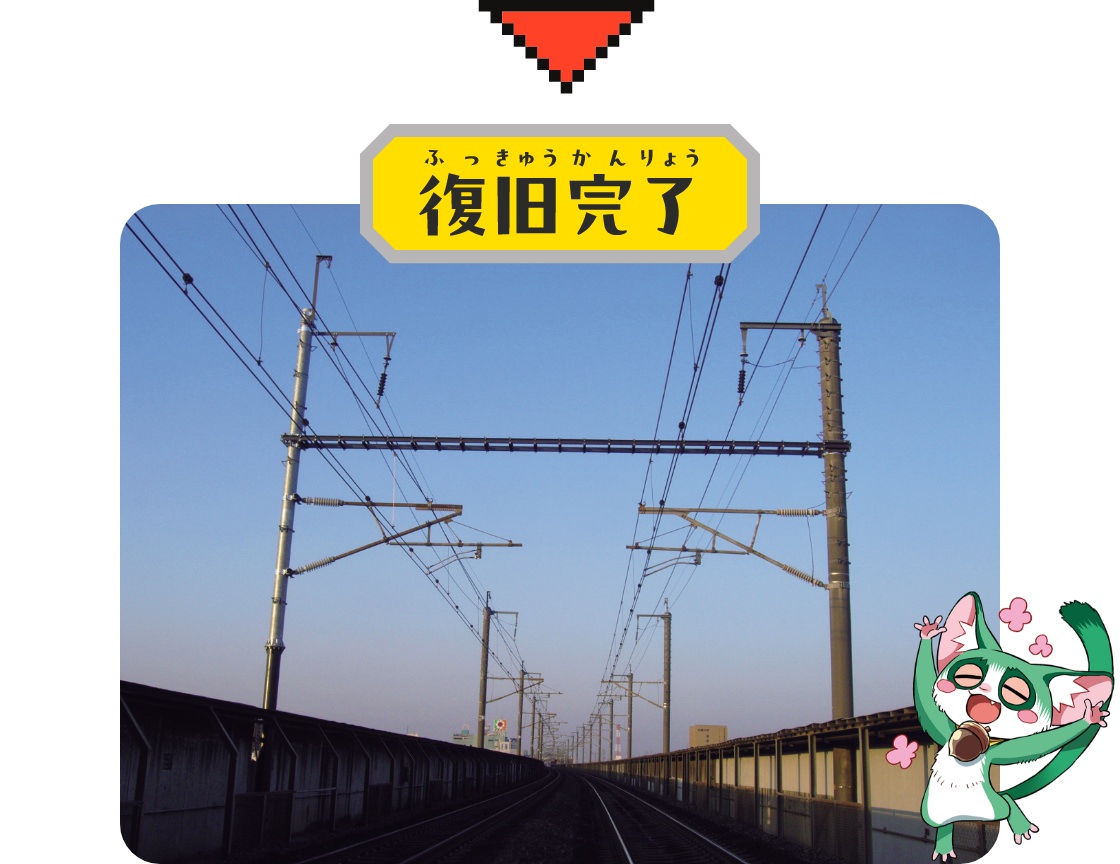

鉄道の電気設備工事を行う日本電設工業も復旧工事に取り組みました。そして震災から49日後の4月29日には東北新幹線全線で運転を再開。さらに発災から約半年後の9月23日には、震災前のダイヤへ戻すことができました。

いくつもの作業があるんだポン。

▲電柱が倒れたりして、架線が破損した場所は架線を直します

▲倒れた電柱を建て直し、架線を張り直していきます

▲架線の修復にはたくさんの作業員の力が必要になります

▲架線が張り直されたことでようやく電車を動かす土台ができました

大震災後もこんな補修工事をやっています

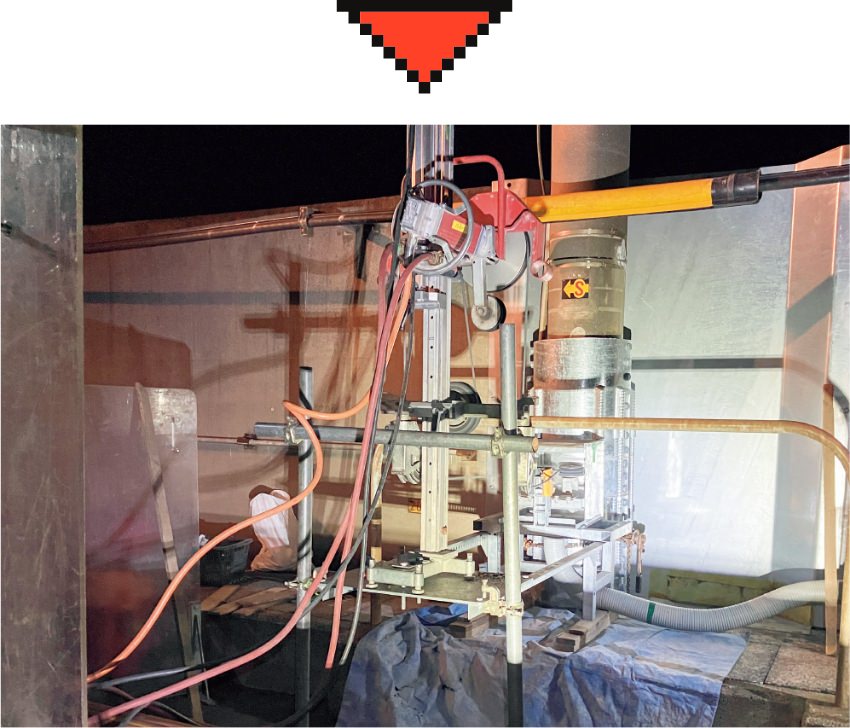

東日本大震災では、多くのコンクリート柱が地震の被害を受けました。現在、さまざまな箇所で耐震補強工事に取り組んでいます。

そのひとつが線路脇のコンクリート柱の耐震補強です。根元部分に金属製のカバーを取り付け地震の揺れに強い柱にします。こうした工事は電車の運行をさまたげないように、終電のあとの夜に作業します。

このような耐震補強工事は、鉄道に限らず、道路の信号機など、わたしたちの身のまわりの設備でもいろいろ行われているのです。

今までのコンクリート柱の根元部分です。

今までのコンクリート柱を加工し、金属カバーを取り付けます。

耐震補強工事の完成です。

線路や架線だけでなく、信号や駅のさまざまな設備も重要!

線路と架線が整っているだけでは電車は安全に走れません。信号機や運行システムなど安全走行のためのさまざまな電気設備の復旧も必須です。こうして、多くの人が電車を安心して利用できるようになるのです。

信号や駅でも電力が使われているよ。

日本電設工業の安全マスコット

「トータスくん®」

▲電車が安全に走行するための信号も復旧には欠かせません

▲放送や車掌用モニター、運行掲示板などいろいろな設備の復旧も必要です

人々の生活に安心を届けられることに喜びを感じます!

日本電設工業株式会社 鉄道統括本部

電車線支社 六郷工事所 鈴木大智さん

「世界一安全で正確」といわれる日本の鉄道において、日本電設工業は電気設備工事の分野からその信頼を日々支えています。災害等で鉄道の電気設備に被害が出たときは、一刻も早く電車が動くよう復旧工事に取り組みます。昼夜を問わない復旧工事は大変ですが、止まっていた電車が再び走り出す様子を見たときは、人々の生活に安心を届けられたという達成感や充実感を感じます。鉄道と電気をつなぎ、安全で正確な輸送を支える縁の下の力持ち。それがわたしたち日本電設工業の仕事です。

昼夜を問わない復旧工事は大変ですが、やりがいを感じます。