病気になると、病院で薬をもらいます。病気を治してくれる薬ってすごいですね。いっぱい勉強すれば、いつか私たちも薬を作れるようになるのか、日本製薬工業協会に教えてもらいました。

- 新薬の研究開発の仕事

- 医療に関する仕事

- 健康を守る仕事

もちろん作れるよ! 日本は世界の中でも新しい薬(新薬)をたくさん作り出している国なんだ。

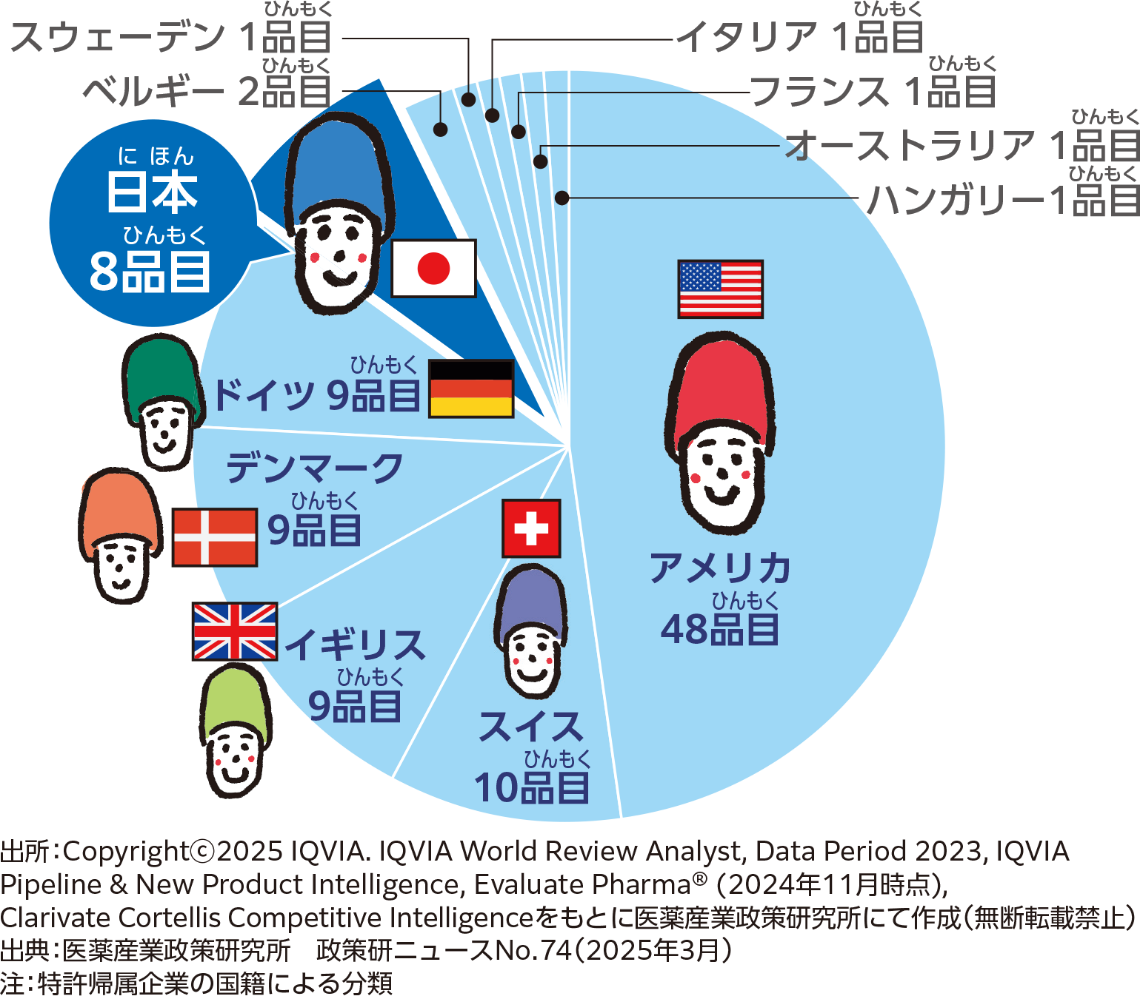

日本発の新薬の数は世界6位!

新しい薬(新薬)を開発する技術はとても高度で複雑なので、世界を見渡しても新薬を生み出している国は少数です。日本はその限られた国の1つで、常に研究や開発が行われています。

2023年に世界で使われた薬の売上高の上位100品目のうち、日本から生み出された新薬の数は8品目。これは、世界第6位の多さです。日本発の新薬は、がんや脳・神経にまつわる病気のお薬などで、世界中の人たちの役に立っています。

世界の薬の売上高 上位100品目創出国(2023年)

くすりの

ニュース

1

新・千円札の北里柴三郎博士

感染症の予防と治療方法を発見!

2024年7月から流通している千円札の肖像が、細菌学者の北里柴三郎博士です。明治時代に全身をけいれんさせる病気を引き起こす「破傷風菌」だけを取り出して増やすことに成功し、破傷風の予防と治療方法を発見しました。日本にはほかにも、医学と薬学で新たな発見や開発をする研究者たちがたくさんいます。

北里柴三郎 博士

(1853〜1931年)

写真提供:学校法人 北里研究所 北里柴三郎記念博物館

くすりの

ニュース

2

AIで薬の開発が

一気にスピードアップ!

これまで治療薬がなかった病気や、症状を抑えることしかできなかった病気を治すため、新しい薬の開発が進められています。その挑戦を支えるのがAI(人工知能)です。これまで人間がしてきた、薬の候補選びや効果・安全性の予測、病気の進行の分析をAIが支援することで、研究の効率が大幅に向上します。AIの力で、創薬が一気に加速し、新たな医療の発展につながると期待されます。

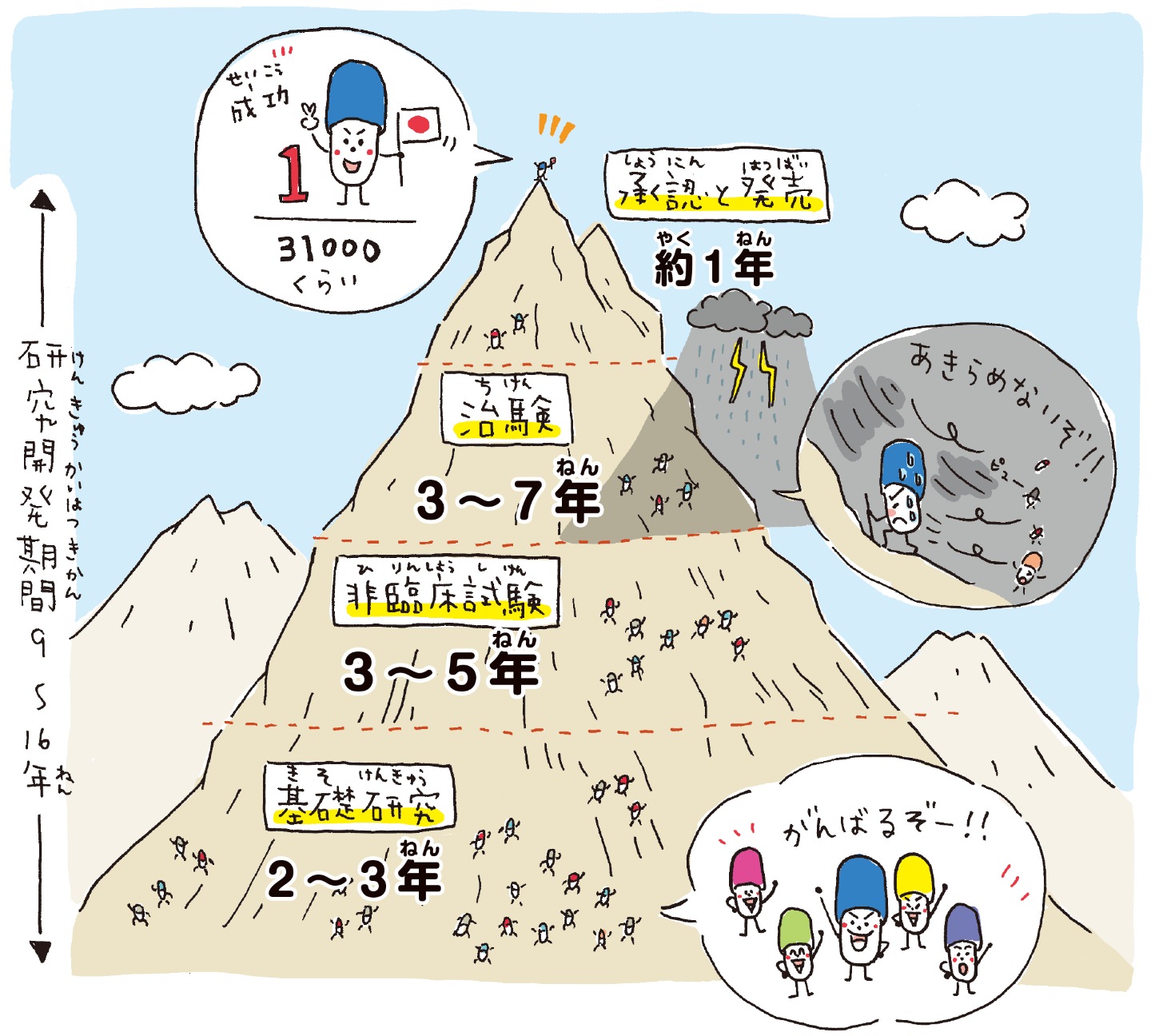

新薬ができるまでの長い道のり

新薬の研究開発は、大きく分けて、「基礎研究」「非臨床試験」「治験」「承認と発売」の4つの段階に分かれます。 新薬ができるまでには、9〜16年という年月と多額の費用がかかり、飲み薬などの場合、成功確率はおよそ3万1000分の1とも言われます。それはまさに、脱落者が続出する難所だらけで、ごく限られた挑戦者だけが山頂にたどりつける最高峰への登山のようなもの。小さな1粒には、たくさんの時間と費用、研究者たちの努力が詰まっているのです。

基礎研究

病気の原因や、新しい薬のもとになる物質を研究するよ

非臨床試験

本当に効果があるか、危険性がないかなど、細胞などを使って実験するよ

治験

患者さんに協力してもらって、人への効果や安全性を確認するよ

承認と発売

安全性や品質が認められたら、国に申請して薬として認めてもらうよ

長い期間に多くの人の努力と挑戦を積み重ねて、新薬はできているポン。

創薬の研究開発には「夢」がある!

日本製薬工業協会 広報委員会委員長

泉川達也さん(田辺三菱製薬株式会社)(肩書・所属は2024年2月現在)

新薬を創る「創薬」の研究開発には、化学や生物学の知識だけでなく、データを扱う能力などが必要です。また、専門的な勉強だけでなく、ほかの人との交流を通じて、優しさや思いやりを育むことも重要です。

新薬を創るには長い時間がかかり、成功する確率も低いのが現実。だからこそ、多くの人と協力して仕事をするためにも、根気強さや、チームワークも大切です。なにより創薬の研究開発には「夢」があります。きみたちと一緒に創薬できる日が来るのを楽しみにしているよ!